1933년 3월에 다시 도쿄로 건너간 최승희는 이시이 무용단에 복귀, 스승 이시이 바쿠가 주도하는 각종 무용강습회에서 무용조교로 일하면서 그 급료를 생활비로 삼아 연구와 공연 참여를 계속했다. 1934년 9월에 제1회 도쿄무용발표회를 가졌고, 1935년 4월에 독립해 <최승희무용연구소>를 설립하고 독자적인 무용 활동을 시작했다.

이때 최승희도 신진무용가들이 직면했던 예술무용의 위기에 똑같이 노출될 수 밖에 없었다. 그녀는 어떻게 이 위기를 타개하고 신진무용가의 선두주자로 인정받으면서, 생활을 유지하고 예술무용 활동을 계속할 수 있었던 것일까?

첫째, 최승희는 닥치는 대로 무용공연을 진행했다. 그녀의 무용공연 출연일지를 보면 1935년 5월5일부터 8월20일까지 약 4개월도 안 되는 동안 도쿄에서만 31회의 공연을 진행했다. 나고야(名古屋, 6월9일)와 요코스카(橫須賀, 7월26일)의 원정공연까지 합치면 75일 동안 33회의 공연을 추진했다. 이틀에 한 번씩 공연을 단행한 것이니, 거의 초인적인 공연 활동이었다.

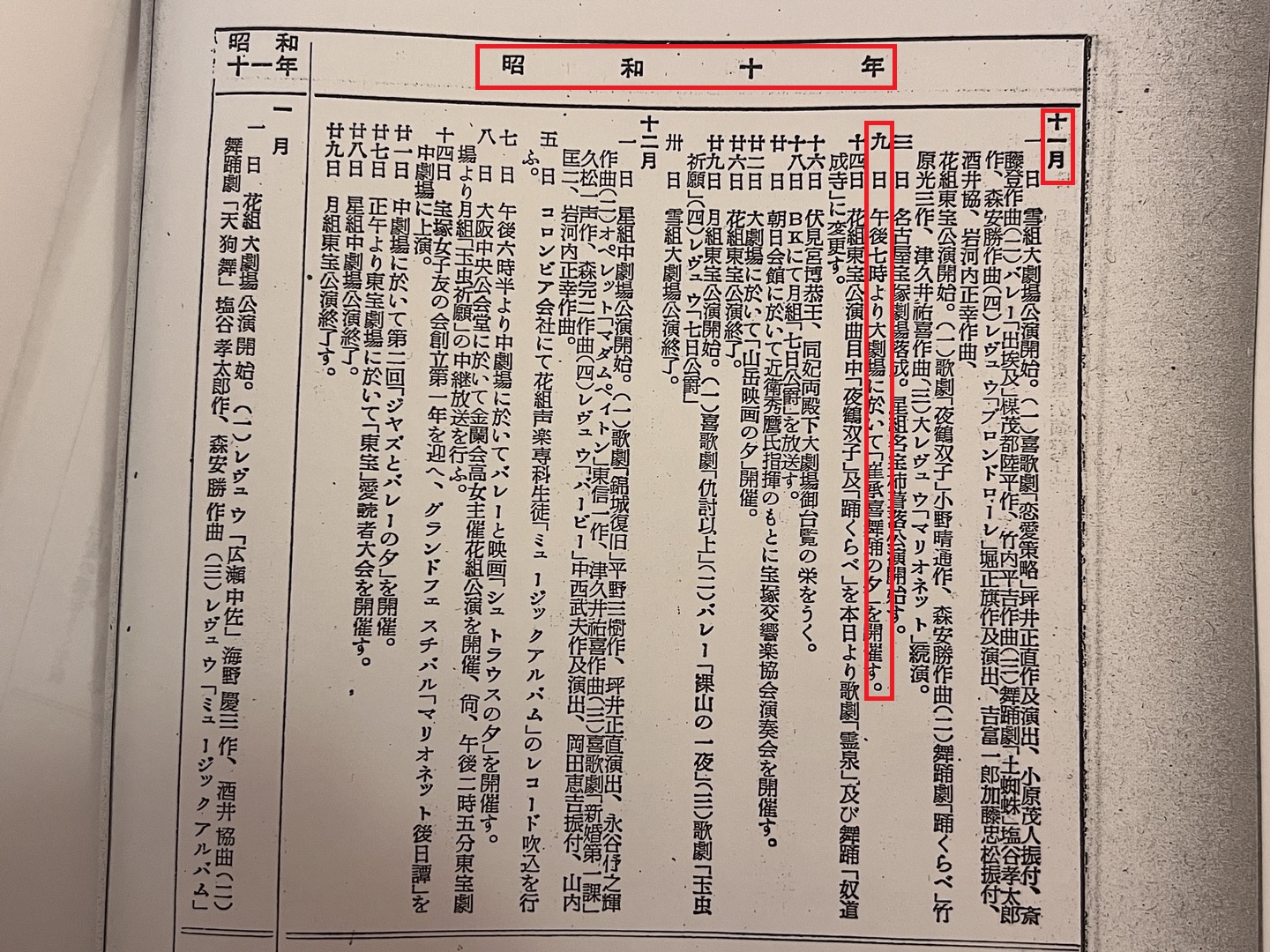

뒤이어 최승희는 홋카이도 순회공연을 단행, 삿포로(札幌, 9월22일), 오타루(小樽, 23일), 나요로(名寄, 25일), 구시로(釧路, 27일), 아사히카와(旭川, 28일), 하코다테(函館, 29일) 등에서 8일동안 6개도시에서 공연했다. 홋카이도에서 돌아온 이후에도 10월22일 제2회도쿄발표회를 열기 전까지 약 3주일동안 6회의 도쿄 공연을 계속했다.

이를 모두 합치면 최승희는 이시이무용단에서 독립한 이후 약 6개월동안 45회의 공연을 단행했다. 이 공연들이 이뤄진 극장들을 보면 모두 대형극장들이기 때문에 작은 행사에 초청된 소규모 공연은 가산되지도 않았다. 즉 이 시기에 최승희는 1달에 7-8개의 공연, 즉 일주일에 평균 2개씩 대형 공연을 추진했던 것이다.

이같이 부지런한 공연 활동은 스승 이시이 바쿠로부터 배운 것이다. 이시이 바쿠도 1925년 유럽과 미국 순회공연에서 돌아온 후 1929년 눈병으로 실명위기에 처해 공연활동을 일시 중단하기까지 수많은 도쿄공연과 지방순회공연을 추진했었다. 여기에는 일본 전역과 만주와 조선과 타이완 공연까지 포함되었으므로, 이시이 바쿠의 공연일정은 더욱 숨 가쁘게 진행되었을 것이다.

스승의 공연 태도를 지근거리에서 학습한 최승희는 스승에 못지않게 분주한 공연 일정을 소화했던 것으로 보인다. 1935년 10월의 오사카(25일)와 고베(26일)공연과 11월의 교토(8일)과 다카라즈카(9일) 공연도 바로 이러한 숨가쁜 공연 일정의 일환이었다.

둘째, 자신의 독립과 조선무용을 홍보하기 위해 공연 기회를 십분 활용하면서 자신의 팬층을 형성했고, 이를 위해 미디어 노출을 최대한 활용했다. 이 역시 8년 동안 몸담았던 이시이무용단에서 배운 것이다. 이시이 바쿠는 공연할 때마다 이를 알리기 위해 신문이나 잡지에 글을 썼고, 지방공연에서는 반드시 팬들과의 간담회를 열었다.

특히 지방 공연 전에는 그 지역에 도착하자마자 그 지역의 신문사들을 가장 먼저 방문해 자신의 공연이 보도되도록 했고, 공연이 끝나고 그 지역을 떠날 때에도 신문사에 작별인사를 하러가곤 했다. 오사카나 큐슈, 경성이나 다롄 등의 대도시를 방문하면 그 지역 라디오 방송에 출연해 자신의 무용관이나 공연계획을 발표하곤 했다.

말을 더듬는 핸디캡을 가졌던 이시이 바쿠로서는 라디오 방송 출연이 매우 어려운 일이었지만, 아내 야에코를 대언자로 삼아서 신문 인터뷰와 라디오 방송 출연을 거르지 않았다.

미디어를 적극 활용하려는 이시이 바쿠의 전략은 최승희에게도 그대로 답습됐다. 그녀의 공연활동 이후 90년의 시간이 지났음에도 불구하고, 필자가 다수의 공연 기록을 찾아낼 수 있었던 것도, 각종 신문과 잡지에 보도된 최승희의 공연 기록이 다수 남아 있었기 때문이었다.

이처럼 미디어를 활용하려는 최승희의 전략은 한편으로는 스승으로부터 배운 것이지만, 남편 안막이 전담해 실행에 옮길 수 있었기 때문에 가능했던 것이라고 평가할 수 있다.

셋째, 최승희는 예술무용의 위기를 초래한 영화도 포용했는데, 이 역시 스승의 영화에 대한 태도를 학습한 결과로 보인다. 이시이 바쿠도 <일촌법사(一村法師1927)>라는 영화에 주연으로 출연한 바 있는데, 이는 일본 전역에 자신의 존재를 알리기 위한 방편이었을 것이다. 이 영화에는 이시이 바쿠뿐 아니라 구미순업의 파트너였던 이시이 코나미도 출연했다.

그로부터 약 10년 후, 최승희도 두 편의 영화에 출연했다. <반도의 무희(半島の舞姬, 1936)>와 <대금강산보(大金剛山の譜, 1938)>였다. 특히 <반도의 무희>는 1936년 4월1일 도쿄의 텐키칸(電氣館)에서 개봉된 후 일본 전역과 조선과 만주에서 4년동안 상영됨으로써 무용가 최승희의 존재를 지속적으로 홍보하는 효과를 안겨주었다.

다만 최승희의 영화에 대한 태도가 이시이 바쿠의 그것과 차이가 있다면, 최승희는 무용영화에만 출연함으로써, 개인 홍보가 아니라 무용가로서의 홍보에 주력했다는 점이다. 이시이 바쿠의 <일촌법사>는 같은 이름의 신문연재소설을 영화화한 것으로 그 내용이 무용과는 상관없는 추리물이었다.

반면에 최승희의 <반도의 무희>는 자신의 자전적 영화로서 조선인 여성이 무용가로 성장해 가는 과정을 극화한 것이며, <대금강산보>는 조선의 명산 금강산을 배경으로 8개의 조선무용 작품을 수록한 무용영화였다.

넷째, 1930년대의 예술무용의 위기를 초래한 사교댄스와 레뷰에 대해서는 최승희의 태도가 이시이 바쿠와 근본적으로 유사하면서도 유의미한 차이를 보였다. 우선 두 사람 모두 사교댄스에 전혀 관심을 기울이지 않았는데, 이는 1920년대에 일본문화권에서 성행했던 에로그로넌센스의 대중문화 성향에 동조할 수 없었기 때문인 것으로 보인다.

그러나 레뷰에 대해서는 이시이 바쿠와 최승희의 태도가 확연히 달랐다. 이시이 바쿠는 한때 다카라즈카 소녀가극단의 무용교사로 일한 적이 있었지만 이는 단순히 생활의 방편이었다. 그는 다카라즈카에서의 무용교사 근무를 달갑게 여기지 않았고, 예술무용의 기회가 오자 바로 사임했다. 이후 아사쿠사 오페라 시기에도 공연 내용에 불만을 가졌고, 성공적으로 운영되던 <도쿄오페라좌>를 해산하고 유럽과 미국 순업의 길에 올랐다.

최승희도 근본적으로는 예술무용과 레뷰를 구분하면서 자신의 무용을 전자에 동일시했다. 레뷰에 대해서는 오락무용으로 간주하면서 예술적인 의미가 적은 장르로 이해하고, 일본에서나 미국에서 이를 경계하는 태도를 가졌던 것은 사실이다.

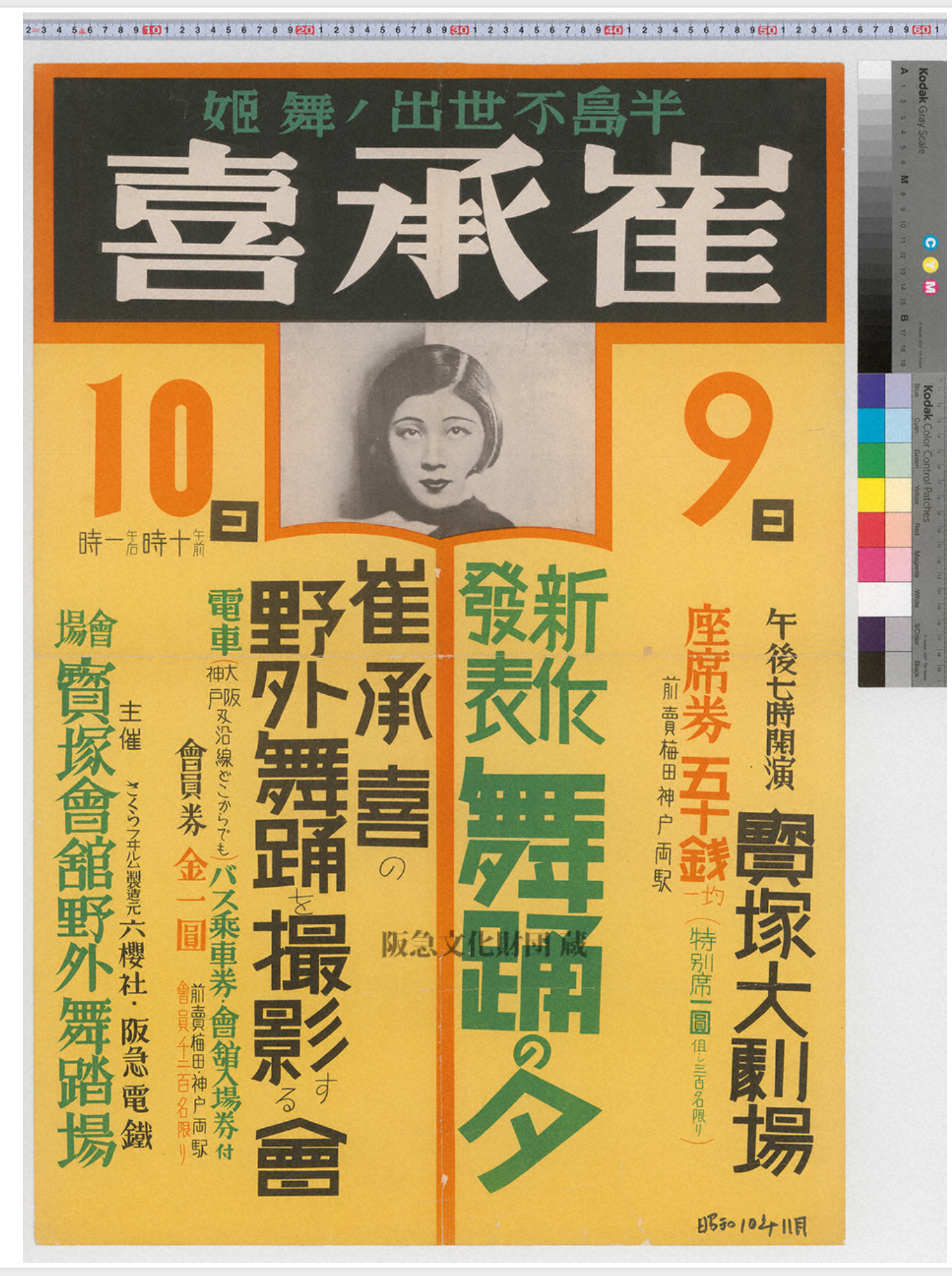

그러나 실제에 있어서 최승희는 레뷰와의 교류나 협력을 피하지 않았는데, 이것이 스승 이시이 바쿠와 다른 방향이었다. 이시이 바쿠는 구미순업에서 돌아온 1925년부터 레뷰와 교류한 흔적이 전혀 없었다. 그러나 최승희는 1935년 10월22일의 제2회 도쿄공연을 가진 후에 이어진 간사이 공연의 일정에 다카라즈카 공연(11월9일)을 포함시켰다.

다카라즈카 대극장은 레뷰 공연단체인 소녀가극단의 전용극장으로 다른 예술가나 연예인의 출연이 허용되지 않던 극장이었다. 그럼에도 불구하고, 최승희의 예술무용 공연이 유치되었다는 것은, 소녀가극단이 초청하고 최승희가 이를 수락해서 이뤄진 공연이었다고 추측할 수 있다. 다카라즈카 소녀가극단의 레뷰와 최승희의 예술무용이 대극장에서 상징적으로 만난 것이다.

최승희가 다카라즈카 공연을 수락한 것은, 레뷰가 ‘자신의 영역은 아니’라는 인식을 가지고 있음에도 불구하고, 레뷰와 교류하고 협력하는 데에는 주저하지 않았다는 뜻이다. 특히 최승희는 이후 여러 지역의 다카라즈카극장에서 지속적으로 공연했고, 소녀가극단 출신의 톱스타들과도 나란히 신문이나 잡지기사나 광고문에도 등장하곤 했다.

소녀가극단과 레뷰에 대한 열린 인식이 미학적 판단 때문이었다고 보기는 어렵다. 아마도 이제 막 예술무용가로 독자적인 활동을 시작한 최승희가 이미 인기를 누리고 있는 소녀가극단과 그 스타연기자들과의 교류를 통해 자신의 입지를 확립하기 위한 홍보의 기회로 삼았던 것으로 짐작되지만, 이를 판단할 수 있는 문헌 자료는 아직 발견된 바 없다.(jc, 2025/3/18)

'최승희1935다카라즈카' 카테고리의 다른 글

| [다카라즈카1935공연] 15. 다카라즈카의 야외무용 (0) | 2025.03.22 |

|---|---|

| [宝塚1935公演] 14. 崔承喜の危機対応 (0) | 2025.03.21 |

| [宝塚1935公演] 13. 芸術舞踊界の対応 (0) | 2025.03.17 |

| [다카라즈카1935공연] 13. 예술무용계의 대응 (0) | 2025.03.17 |

| [宝塚1935公演] 12. 映画の爆発 (0) | 2025.03.16 |