崔承喜の東京デビュー公演3部の初作品は「バルタの女」だ。 プログラムには『バルタの女』が次のように解説されている。

12. バルタの女、クライスラー編曲、崔承喜

印度の未亡人バルタ(幕)の蔭で一生涯を淋し送らねばならない。だが現世に對する絶ち難い執着、そして悲しい諦め。

「バルタの女」は崔承喜の東京デビュー公演の演目の中でリサーチが最も難しい作品だった。 この短い作品解説を読みながら理解されるより疑問点がさらに多くなったためだ。

(1) 「バルタ」が誰だったのか、(2)なぜ伴奏音楽の作曲者の代わりに編曲者だけを明らかにしたのか、(3)なぜ「印度」の話が出たのか、(4)幕という言葉が登場した理由が何なのか、(5)「執着」と「諦」という相反する言語がなぜ一つの文章に並んで登場したのか、などが気になった。 崔承喜の「バルタの女」を理解し始めるには、この疑問を先に解決しなければならないという気がした。

(1) バルタと(3)印度は簡単に調査された。 仏経「賢愚經」の第3巻第20編の「貧女難陀」品と「(阿闍世王授決經」第1巻の「貧者一燈」編に女性が仏様に灯り供養する故事が出てくるが、二つの文献の話を総合して要約すると次の通りである。

釈迦牟尼が王の招待を受けて王宮で説法を終え、祇園精舎に戻る際、王は宮門から祇園精舎まで燈を設置し、火を灯す麻油膏を100斛も供養した。 近くの町に難陀(ナンタ)という貧しい女性も灯火を一つ加えた。 文献によっては、難陀が一日中物乞いをして2銭を得たとも、あるいは髪の毛を切って売ったとも言った。 そのお金で灯りをつける油を買いに行くと、話を聞いた油屋の主人は2銭に2合の油を3合もくれた。

夜が明けて他の灯は油が落ちて消えたが、難陀の灯は消えず、特に明るく燃え上がった。 釈迦の弟子である目連尊者が乱打の灯を消そうとしても消えなかった。 釈迦牟尼は難陀の真心を称賛し、歳月が過ぎれば彼女が仏になって須彌燈光如來と呼ばれるとし、出家を望む難陀を尼として受け入れた。

ところが、この貧しくて孤独だった印度女性の名前は、韓国語ではナンタ(난타, 難陀)、中国語でもナンツオ(難陀)、ヒンディー語ではナンド(नंद)、英訳はナンダ(Nanda)だった。 ところが1986年5月13日付<東亜日報(10面)>のインタビュー記事によれば、この貧女難陀の故事が引用されたが、彼女の名前が"バルダ(바루다)"と紹介された。 おそらく韓国や日本では難陀がバルタと呼ばれたりもしたものと見られる。

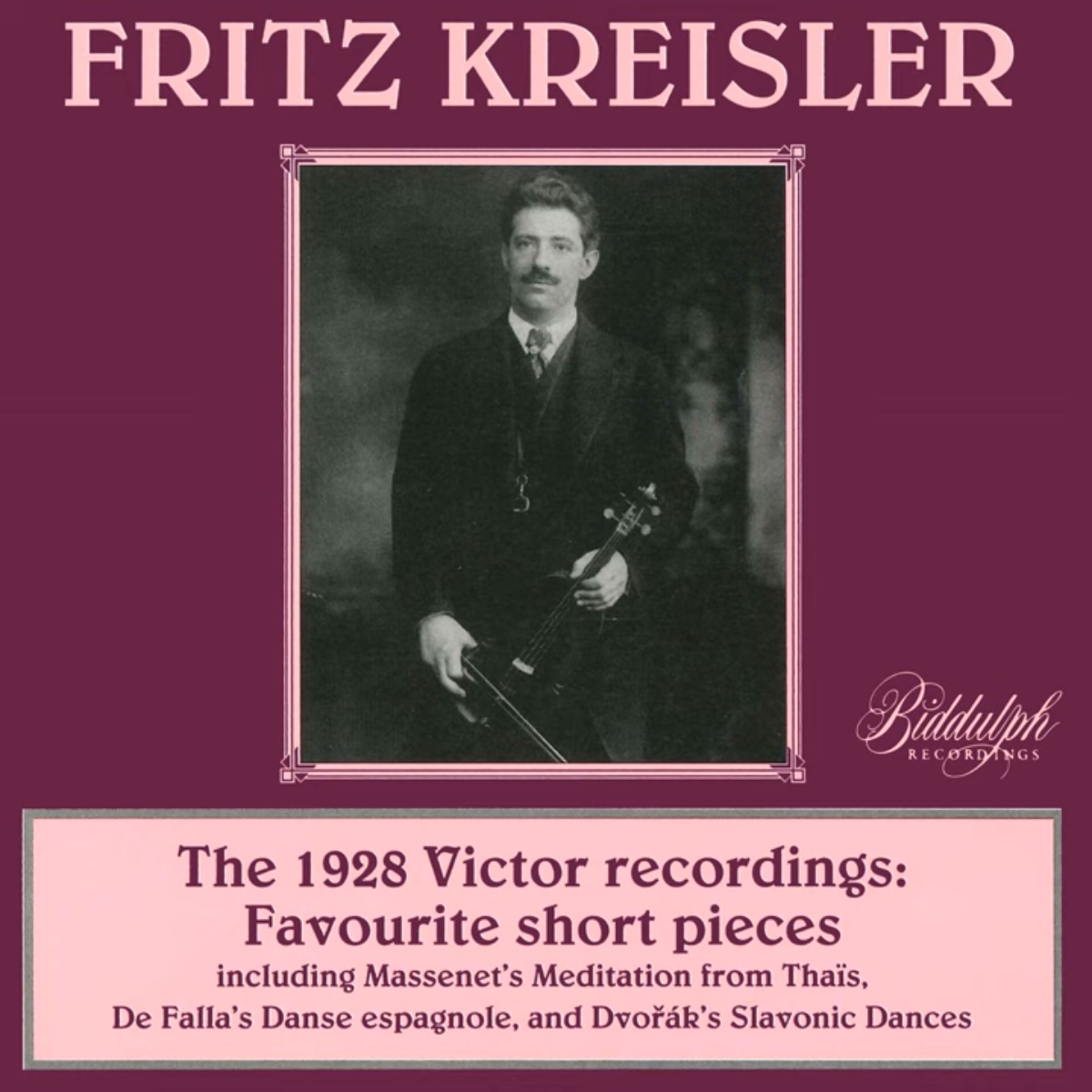

このプログラムには「バルタの女」の伴奏音楽を編曲した人がクライスラーだというが、これはオーストリア出身のヴァイオリニストのフリードリヒ·フリッツ·クライスラー(Friedrich "Fritz" Kreisler、1875–1962)を指す。 ところでクライスラーが誰が作曲したどんなところを編曲したというのだろうか?

若干の調査の末、それがアントニン·ドヴォルザーク(Antonin Dvořk、1841-1904)のバイオリンとピアノのためのソナチナG長調(作品番号100番)の第2楽章G短調の「ラルゲット(Larghetto)」であることが分かった。 この音楽はドヴォルザークが1893年、ニューヨーク市滞在時代に作曲した室内楽だ。

ドヴォルザークがこのソナチナを作曲したのは、彼が一定期間訪問して居住したミネソタ州ミネハハポルズ(Minneha、Minneapolis、Minesota)からニューヨーク市に回った直後だったが、ミネハハで彼が接したインディアン音楽の旋律が強く連想される遅いが落ち着いた曲だ。

後日、第2楽章のラルゲトは「インディアンの悲歌(Indian Lament)」というニックネームを得たが、特にフリッツ·クライスラーが編曲した「インディアン悲歌」が最も有名で、その中でもクライスラーが1928年に録音した「インディアン悲歌」の演奏は名演奏として挙げられ、全世界に広く知られた。 このアルバムは日本でも人気を集め、石井漠や崔承喜をはじめとする日本舞踊界にも馴染みのある作品だったはずだ。

問題は,ドヴォルザックが作曲し,クライスラーが編曲,演奏した『インディアン悲歌』の「インディアン」は,アジアの印度人ではなく,アメリカの先住民を指すという点だ。 言い換えればバルタの女性はアジアの印度人女性だが、<インディアン悲歌>の旋律は印度人と誤解されたアメリカ先住民の民謡の調べを含んでいたのだ。

崔承喜がクライスラーの「インディアン悲歌」を伴奏音楽として舞踊作品を創作したのはこの時が初めてではなかった。 1929年12月5日、讚映會が仁寺洞朝鮮劇場で開催した「舞踊演劇映画の夜」に参加した崔承喜は、東京留学後初めて舞台に上がり、「印度人の悲哀(1929)」を発表したが、この時のプログラムにはこの作品のBGM作曲者をドヴォルザックだと明らかにした。

兄の崔承一は『崔承喜自叙伝』(1937:53)で『印度人の悲哀』を初めて振付した当時の状況を次のように叙述した。

「あなた、覚えてる? 深い夜、静かな部屋にあなたは私の前でクライスラーの「インディアン·ラメント」を涙を流しながら振付したことをね。 私たちはその夜、ロシアに行こうとしていた情熱を<インディアン·ラメント>のメロディーの上にのせた」

ロシアが言及されたことから見て、この時期は崔承喜が朝鮮に帰国した直後の1929年8月から10月の間だったはずだ。 崔承喜は同年8月、石井舞踊団を離れる際、ロシア舞踊留学に行く計画を立てたからだ。 しかし、ロシア留学の道は閉ざされ、崔承喜は1929年11月、京城に「崔承喜舞踊研究所」を設立し、公演活動を始めた。

「印度人の悲哀」は1930年2月1-2日、京城公会堂で開かれた「崔承喜第1回発表会」で1部の2番目の作品として発表され、1931年1月10日の第3回発表会では2部の最初の演目として発表された。 『印度人の悲哀』は地方公演でもよく上演されたが、1931年2月17-18日の釜山公演と2月21日の春川公演でも発表された。

崔承喜は<印度人の悲哀>に格別な愛情を持ったが、自身の処女作であるうえに振り付け意図が明確だったためだ。 「三千里」1930年7月号に掲載された「芸術家の処女作」というテーマで開かれた座談会で、崔承喜は自身の初期作品を「バンア打令(タリョン)」と「印度人の悲哀」、「キル軍樂(グンアク)」の3つを挙げ、そのうち「印度人の悲哀」に対する考えを次のように吐露した。

「その中で一番自信があるのは印度人の悲哀です。 これは私たちの間に、たとえば幼いお嬢さんやお坊ちゃまさんやおじいさんに至るまで、その心の中にいつでも流れているその悲しみ、たとえ自分の胸にはないようでも、いつか一度は湧き上がってしまうその共通の悲しみ! 一貫した悲哀、それをすべての朝鮮人の胸の中から引き出して表現しようとしたのです。 どうしてよりによって「印度人」の悲哀とおっしゃったんですか? 何を、彼は知っているくせに…」

作品の題名を「印度人の悲哀」としたのは、ドヴォルザーク·クライスラーの作品副題「インディアン·ラメント(Indian Lament)」を翻訳したものに違いない。 しかし「印度人」の悲哀を舞踊作品の主題にしたのは「それはご存知」ではないかと崔承喜は反問する。

クリストファー·コロンブスの錯覚のため、600年間、米国先住民と印度人が同じ名前で呼ばれるようになったことを、崔承喜が知らなかったはずがない。 淑明女学校の歴史と地理の受業時間に十分に学習したはずだ。 また、「印度人の悲哀」と「バルタの女」を振付しながらも、文献調査と考証を通じて、米國原住民と印度人は他の人々であることを崔承喜と崔承一と安漠はよく知っていたはずだ。

それにもかかわらず、崔承喜がクライスラーの<インディアン悲歌>を<印度人の悲哀>のBGMとして使い、<バルタの女>の解説に「印度人未亡人バルタ」の話を盛り込んだのは、地理的、歴史的脈絡が異なる二つの話で共通点を発見したためだろう。

つまり、印度人たちが英国の植民統治の下で苦しんでおり、アメリカ·インディアンは米国に土地と言葉と歴史を奪われ、保護区域に閉じ込められた身となった。 この事情が日帝の植民地に転落し、圧制に苦しむ朝鮮民衆にも別段違いがないという認識があったのだ。 (jc, 2024/8/25)

'도쿄1934공연' 카테고리의 다른 글

| 【東京1934公演】 25.公演3部(13)<ポエム> (0) | 2024.08.28 |

|---|---|

| [도쿄1934공연] 25. 공연3부(13) <포엠> (1) | 2024.08.28 |

| [도쿄1934공연] 24. 공연3부(12) <바루타의 여인> (1) | 2024.08.26 |

| 【東京1934公演】 23.公演2部 (11)<僧の舞> (0) | 2024.08.25 |

| 【東京1934公演】 22.公演2部(10) <村の豊作> (0) | 2024.08.25 |